Plagiatsprävention

Sie schreiben an Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit, Ihrer Dissertation oder an einem anderen wissenschaftlichen Text und fragen sich, ob Sie in Sachen Zitieren alles richtig machen? Gerne unterstützen wir Sie in der Plagiatsprävention. Denn Kenntnisse in den verschiedenen Arten von Plagiaten und wie diese durch korrektes Zitieren und Paraphrasieren zu vermeiden sind, sind beim wissenschaftlichen Schreiben essenziell.

Der Download Zitierleitfaden der ETH Zürich (PDF, 70 KB) bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Definitionen und Regeln im Umgang mit Quellen Dritter.

Prüfen Sie jede wissenschaftliche Arbeit vor der Abgabe im Hinblick auf korrektes Zitieren. Die wichtigsten Aspekte, die Sie beachten sollten, finden Sie in einer Download Checkliste (PDF, 100 KB).

Nachfolgend haben wir ausführliche Informationen für Sie zusammengestellt.

- Warum muss man zitieren?

- Wann muss man zitieren?

- Was sind Zitierstile?

- Richtig zitieren dank Literaturverwaltungsprogramm

- Die Rolle des Literaturverzeichnisses

- Was sind Quellen?

Primär-, Sekundär- und Tertiärquellen

Zitierfähige und zitierwürdige Quellen erkennen - Zitieren und Referenzieren in Zeiten generativer künstlicher Intelligenz

- Was ist ein Plagiat?

- Offensichtliche Arten von Plagiat

- Weniger offensichtliche Arten von Plagiat

Abbildungsplagiat

Plagiat von Code

Ideenplagiat

Mosaikplagiat

Selbstplagiat

Strukturplagiat

Übersetzungsplagiat

Zitatsplagiat - Allgemeinwissen

- Direktes Zitat

Wie kennzeichnet man ein direktes Zitat?

Veränderungen in direkten Zitaten

Übersetzung von Zitaten

Sekundärzitat - Paraphrase

Worum geht es?

Wie erstellt man eine Paraphrase? - Sorgfältiges Arbeiten geht über alles

- Cite Them Right (Plattform rund um Zitierstile, Zitieren und Plagiat)

- Weiterführende Literatur

Warum muss man zitieren?

Sowohl im Studium als auch in der Forschung sind beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten und Texte grundlegende Werte und Prinzipien der wissenschaftlichen Integrität zu befolgen.

Zitieren ist ein wesentlicher Bestandteil davon: Hiermit zeigen Sie, dass der eigene Text bzw. die eigene Forschungsarbeit in einem Zusammenhang mit anderen Texten, Quellen und Forschungsergebnissen steht und sich in einem fachlichen Diskurs befindet. Eigene und fremde Ergebnisse werden vernetzt, und es wird deutlich, wo Sie sich in der Forschungslandschaft positionieren. Dementsprechend sinnvoll und zielgerichtet müssen Sie die Informationen auswählen, die Sie in den eigenen Text integrieren.

Durch das Referenzieren auf Dritte können Sie Ihre eigene wissenschaftliche Argumentation mit den Ideen anderer Personen und mit Belegen stützen. Gleichzeitig machen Sie transparent, welche Informationen von welchen anderen Autorinnen und Autoren stammen. Dies erlaubt es den Leserinnen und Lesern, anhand der gelieferten Angaben die von Ihnen benutzten Quellen effizient aufzufinden, selbst nachzuschlagen und den Ideen Dritter nachzugehen.

Die Pflicht, eine Quelle korrekt anzugeben, ist auch im externe Seite Urheberrecht (Art. 25) verankert. Als Quellen gelten z. B. Texte, Abbildungen, Interviews, Code, Forschungsdaten von anderen Forschenden, Blogposts, Baupläne etc. Hierbei ist unerheblich, in welcher Form oder in welchem Medium die Quelle veröffentlicht ist.

Wann muss man zitieren?

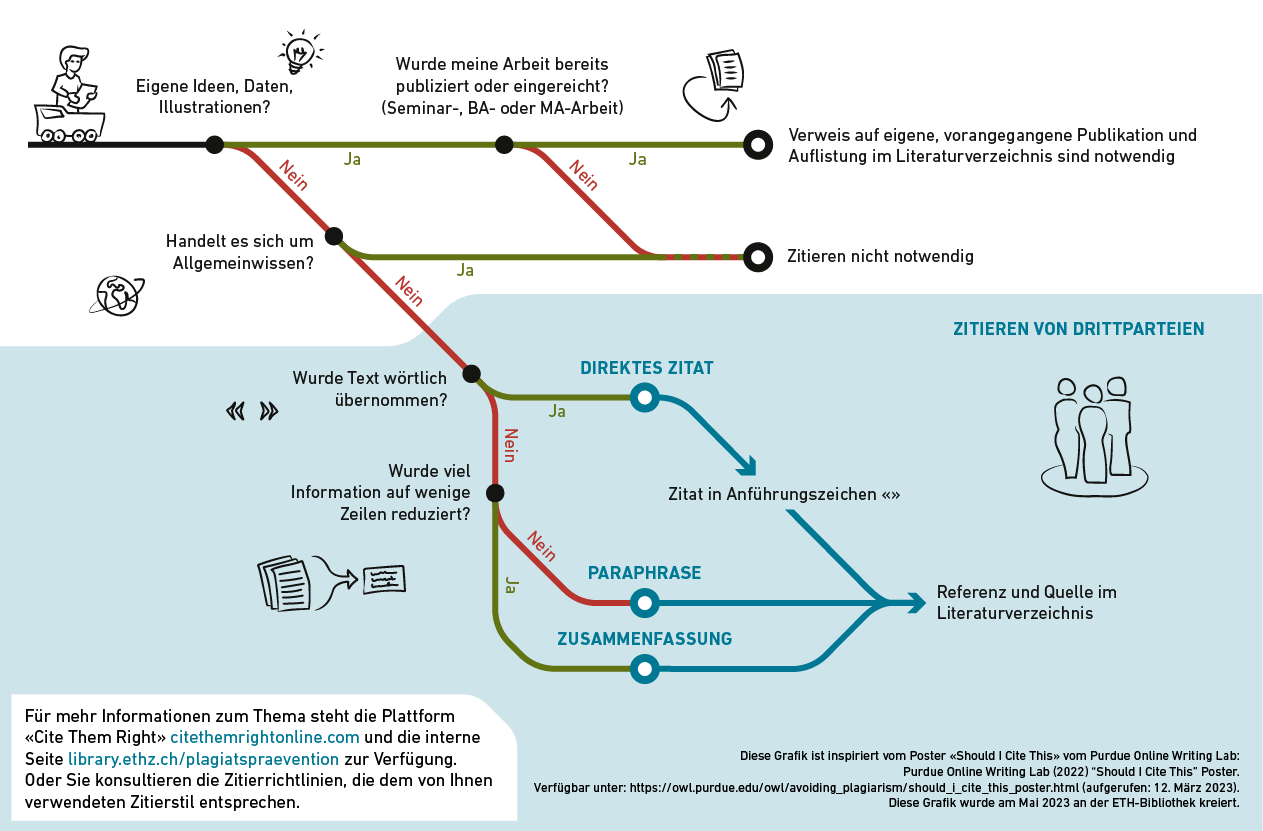

Die folgende Grafik hilft Ihnen zu entscheiden, ob Sie innerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit eine Quellenangabe machen müssen oder nicht.

Was sind Zitierstile?

Ein Zitierstil gibt detailliert vor, wie die Quellenangaben zu formatieren sind. Diese umfassen die Kurzangaben im Text und die vollständigen Angaben im Literaturverzeichnis. Obwohl es hunderte von Zitierstilen gibt, werden einige besonders häufig verwendet, wie z. B. APA, Chicago, Harvard, IEEE, MLA etc.

Die Zitierstile helfen, Quellenangaben einheitlich zu formatieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass in einem Wissenschaftsgebiet oder einer Zeitschrift alle Autorinnen und Autoren nach allgemeingültigen Regeln publizieren. Bevor Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit verfassen, klären Sie ab, welcher Zitierstil in Ihrem Departement oder Wissenschaftsgebiet angewendet bzw. für Verlags- und Zeitschriftenpublikationen verlangt wird. Falls bei Bachelor- oder Masterarbeiten kein Zitierstil vorgegeben ist, sprechen Sie bitte Ihre Betreuungsperson an.

Es lassen sich drei Systeme unterscheiden, innerhalb derer es verschiedene Zitierstile mit jeweils unterschiedlichen Regeln gibt:

Bei diesen Zitierstilen folgen nach der Paraphrase in einer runden Klammer der Nachname des Autors sowie das Jahr der Publikation. Bei einem direkten Zitat wird zusätzlich die Seitenzahl aufgeführt, auf der sich das Zitat befindet. Die vollständigen Literaturangaben werden im Literaturverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Die Vorteile dieses Systems sind, dass der Name des Autors und die zeitliche Einordnung der Quelle im Text ersichtlich sind und der Lesefluss nicht durch Nachschlagen unterbrochen wird.

Im Text befindet sich als Referenznachweis lediglich eine Nummer in eckigen Klammern. Das numerische System ist chronologisch aufgebaut, und alle Angaben folgen am Ende des Textes im Literaturverzeichnis in der Reihenfolge der Zitate. Dieses System führt dazu, dass der Textkörper kompakter ist (im Vergleich zum Autor-Datum-System).

Fussnoten werden vor allem in geisteswissenschaftlichen Fächern verwendet. Nach der Referenzangabe folgt eine hochgestellte Zahl, die jener in der Fussnote entspricht. In der Fussnote befindet sich der Kurzbeleg mit Angaben zur Referenz, inklusive der Seitenzahl von der eine Paraphrase, eine Zusammenfassung oder ein direktes Zitat stammt. Handelt es sich nicht um ein direktes Zitat, wird dem Autorennamen oft die Abkürzung «vgl.» für «vergleiche» vorangestellt. Die Fussnote endet immer mit einem Punkt. Die vollständigen Quellenangaben werden am Ende des Textes im Literaturverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Im deutschsprachigen Raum wird oft eine adaptierte Version des Chicago Notes and Bibliography Style verwendet. Erkundigen Sie sich deshalb, wie dieser Stil in Ihrem Wissenschaftsgebiet angewendet wird.

Beispiel für Chicago Notes and Bibliography Style:

Kurzbeleg: Darr1 erklärt in seinem Beitrag…

Fussnote: 1 Darr, Combating plagiarism, S. XY.

Literaturverzeichnis: Darr, Terry, Combating plagiarism: A hands-on guide for librarians, teachers, and students, Santa Barbara, CA, USA: Libraries Unlimited, 2019.

Richtig zitieren dank Literaturverwaltungsprogramm

Ein Literaturverwaltungsprogramm unterstützt Sie dabei, bei der Recherche nach wissenschaftlichen Informationen den Überblick zu behalten und folglich Plagiate zu vermeiden. Wie geht das? Ein Literaturverwaltungsprogramm

- hilft, die Literatur zu ordnen und den Überblick darüber zu behalten, was Sie bereits gelesen haben oder nicht lesen wollen,

- generiert mit einem Klick fertig formatierte bibliografische Angaben,

- erstellt automatisch die Referenzangaben im Text sowie das Literaturverzeichnis, und zwar in dem von Ihnen angewendeten Zitierstil, was massgeblich zur Plagiatsprävention beiträgt,

- ermöglicht es, zur verwalteten Literatur Notizen zu machen.

Wichtig zu wissen: Kontrollieren Sie die Referenzangaben trotzdem – vor allem wenn es sich um eine nicht gängige Quelle handelt. Falls Sie etwas nachprüfen wollen, nutzen Sie externe Seite Cite Them Right.

Detaillierte Informationen finden Sie im Selbstlernkurs Finde dein Literaturverwaltungsprogramm! auf der Plattform Moodle.

Die Rolle des Literaturverzeichnisses

Um die Argumentation in Ihrem wissenschaftlichen Text zu unterstützen, ziehen Sie Quellen von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heran. Diese Quellen – sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte – werden in einem Literaturverzeichnis vollständig, übersichtlich und einheitlich aufgelistet. Leserinnen und Leser erhalten so Hinweise auf Thema und Inhalt Ihrer Arbeit. Gleichzeitig sehen Ihre Betreuungsperson und Ihre Leserinnen und Leser, ob Sie sich mit den in Ihrem Fachgebiet relevanten Quellen auseinandergesetzt haben.

Dank des Literaturverzeichnisses können die von Ihnen konsultierten Quellen eindeutig identifiziert werden. Es enthält nur jene Publikationen, die Sie tatsächlich konsultiert haben und die in Ihrem Text vorkommen.

Wie die Quellen formatiert werden, hängt von dem von Ihnen verwendeten Zitierstil ab. Da ein Literaturverwaltungsprogramm das Literaturverzeichnis automatisch – gemäss dem gewählten Zitierstil – korrekt erstellt, werden auch Änderungen im Literaturverwaltungsprogramm im Literaturverzeichnis automatisch nachgeführt.

Klären Sie auch in Bezug auf das Literaturverzeichnis ab, ob und welche Vorgaben Ihr Departement oder Ihre Zeitschrift machen.

Es werden drei verschiedene Typen von Quellen unterschieden:

- Primärquellen enthalten Informationen über ein Ereignis, das zum ersten Mal dokumentiert und von direkt beteiligten Personen wie Wissenschaftlern oder Zeuginnen und Zeugen (etwa bei einem historischen Ereignis) festgehalten wird. Als Primärquellen gelten zum Beispiel Studien, Artikel, Interviews, Fotografien oder Briefe.

- Sekundärquellen beschreiben, analysieren oder interpretieren Primärquellen oder tragen Inhalte anderer Fachliteratur zusammen. Beispiele für Sekundärquellen sind Vorlesungsskripte, Fach- und Sachliteratur, Review-Artikel.

- Tertiärquellen enthalten keine neuen Informationen, sondern geben bestehende Informationen aus anderen Quellen in knapper Form wieder. Beispiele sind Lexika oder Enzyklopädien, aber auch Lehrbücher.

Damit eine Quelle im wissenschaftlichen Kontext benutzt werden kann, muss sie zitierfähig und zitierwürdig sein.

Für die Zitierfähigkeit ist massgebend, dass eine Quelle

- veröffentlicht und somit über einen längeren Zeitraum verfügbar,

- identifizierbar,

- zugänglich und

- überprüfbar ist.

Es gibt zitierfähige Quellen, die allerdings noch nicht veröffentlicht worden sind, wie beispielsweise Preprints. Hierbei handelt es sich um Manuskriptfassungen von wissenschaftlichen Publikationen, die noch keinen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben. Ob diese als Quelle benutzt werden dürfen, hängt vom Wissenschaftsgebiets ab. Klären Sie deshalb mit Ihrer Betreuungsperson ab, ob Sie Preprints benutzen dürfen oder nicht.

Falls Sie andere (noch) nicht veröffentlichte Quellen nutzen, müssen Sie diese genau beschrieben und evtl. im Anhang anfügen (Bsp. Interview).

Damit eine Quelle zitierwürdig ist, muss sie bestimmte Merkmale und wissenschaftliche Qualitätskriterien erfüllen. Nebst den bereits oben genannten muss die Quelle

- peer-reviewt,

- von wissenschaftlichen Fachpersonen verfasst,

- für das Wissenschaftsgebiet relevant,

- und wissenschaftlich von hoher Qualität (z. B. Beitrag in einer renommierten Fachzeitschrift bzw. Publikation in einem renommierten Verlag) sein.

Auch Literatur, die open access zugänglich ist, muss bzgl. dieser Aspekte geprüft werden.

Erfüllen Wikipedia-Artikel diese Kriterien? Da sie von jeder Person verfasst bzw. geändert werden können, gelten sie nicht als zuverlässige Quellen. Sie eignen sich jedoch gut, um sich einen ersten, oberflächlichen Überblick zu einem Thema zu verschaffen.

Selbstverständlich hängt die Glaubwürdigkeit von Quellen auch von anderen Faktoren ab. Reflektieren Sie beispielsweise über folgende Fragen:

- Wer sind die Autorinnen und Autoren? Welchen fachlichen Hintergrund haben sie? Welche Institutionen stehen hinter ihnen?

- Argumentieren die Autorinnen und Autoren objektiv, nachprüfbar und valide?

- In welchem Kontext steht die Quelle? (Wer ist die Zielgruppe? Wer steht hinter einer Publikation? Welche Interessen werden verfolgt? Welche Partner werden aufgeführt?)

- Um welche Art von Quelle (Textgenre) handelt es sich?

- Werden Fachvokabular und Wissenschaftssprache (korrekt) verwendet?

- Im Fall einer Fachzeitschrift: Wie hoch ist der Journal Impact Factor?

Zitieren und Referenzieren in Zeiten von generativer künstlicher Intelligenz

Was bedeutet die Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz für die Themen Zitieren und Plagiat? Wie muss die Nutzung generativer KI-Tools deklariert werden?

- Auf unserer Webseite Plagiat und generative Künstliche Intelligenz haben wir hierzu Wissenswertes zusammengestellt.

- Beachten Sie darüber hinaus die Webseite KI im Bereich Lehre und Lernen mit den Leitlinien der ETH Zürich zum Umgang mit generativen KI-Tools. Zusätzlich finden Sie dort einen Überblick über gängige Tools, Hintergrundinformationen zu ihrer Funktionsweise, Hinweise zur Wahrung der wissenschaftlichen Integrität sowie zu Weiterbildungsmöglichkeiten.

- Verlage und Forschungsförderer haben Richtlinien zur Nutzung und Kennzeichnung von generativen KI-Tools erlassen. Bitte informieren Sie sich dazu auf deren Webseiten.

- Die Nutzung von generativen KI-Tools zieht viele weitere rechtliche Fragen nach sich: Darf man Inhalt aus lizenzierten wissenschaftlichen Quellen in KI-Tools eingeben? Darf man von der ETH-Bibliothek lizenzierte Volltexte, Zeitschriftenartikel, Bücher, Buchkapitel oder andere Daten mit diesen Plattformen teilen? Im Handbuch der ETH-Bibliothek in der Rubrik «Künstliche Intelligenz: Verwendung von lizenzierten Volltexten in generativen KI-Tools» haben wir die Bedingungen zusammengestellt.

Was ist ein Plagiat?

Ein Plagiat liegt vor, wenn Informationen aus einer fremden Quelle in den eigenen Text übernommen werden, ohne die Quelle und die Urheberin bzw. den Urheber anzugeben. Als Quellen gelten z. B. Text, Abbildungen, Interviews, Code, Forschungsdaten von anderen Forscherinnen und Forschern, Blogposts, Bau- oder Maschinenpläne etc. Die Daten können als Print, online als Open Access oder von einem Verlag zur Verfügung gestellt oder in einer anderen medialen Form vorkommen.

Als Plagiat gelten:

- Ein Text oder Inhalt wird aus einer Quelle übernommen (fremdes geistiges Eigentum), ohne die Quelle auszuweisen.

- Bei Quellen aus dem Internet fehlen DOI oder URL.

- Ein fremdsprachiger Text wird übersetzt, ohne die Quellenangaben zum Original anzugeben.

- Referenzangaben im Text fehlen und bei direkten Zitaten wurden keine Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.

- Textteile werden aus einer eigenen, früheren Arbeit übernommen, ohne dass dies klar gekennzeichnet wird (sogenanntes Selbstplagiat).

- Das Einreichen einer fremden Arbeit unter eigenem Namen, aber mit der Bewilligung der fremden Autorin bzw. des fremden Autors (Kollusion) ist nicht gestattet und führt zu Konsequenzen für beide Parteien.

Eine Sonderform von Plagiat stellt das Ghostwriting dar. Hierbei reicht die Verfasserin bzw. der Verfasser ein Werk, das von einer anderen Person auf Auftrag erstellt wurde, unter ihrem bzw. seinem eigenen Namen ein.

Generative künstliche Intelligenz

Output, der von generativer künstlicher Intelligenz geschaffen worden ist, kann nicht einer Autorschaft zugewiesen werden. Da der Output nicht reproduzierbar und verlässlich ist, handelt es sich nicht um zitierfähige und zitierwürdige wissenschaftliche Quellen. Werden Tools verwendet, die auf künstlicher Intelligenz basieren, so müssen diese grundsätzlich transparent deklariert bzw. kenntlich gemacht werden. Fehlt eine Deklaration der Verwendung entsprechender Tools, entspricht dies einer Sonderform von Ghostwriting.

Im Rahmen von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten sind Eigenständigkeitserklärungen zu unterzeichnen. Hierbei ist anzugeben, ob generative KI-Tools verwendet wurden. Massgebend ist die individuelle Absprache mit den Betreuungspersonen.

Konsequenzen von Plagiat

Plagiat, Ghostwriting und die unabgesprochene, nicht deklarierte Verwendung von Technologien generativer künstlicher Intelligenz bedeuten eine Täuschung der Leserschaft über die Herkunft des Textes und können ein Disziplinarverfahren gemäss Disziplinarverordnung ETH Zürich vom 10. November 2020 (SR 414.138.1) nach sich ziehen. Detaillierte Informationen zum Disziplinarverfahren und den Zuständigkeiten werden auf der Webseite zum Disziplinarwesen aufgeführt.

Offensichtliche Arten von Plagiat

Die häufigste Art von Plagiat, die auftritt, ist das Kopieren, ohne anzugeben, woher die verwendete Information stammt. Das Spektrum bei dieser Plagiatsart reicht von wenigen kopierten Passagen (Copy-Paste-Plagiat) bis zum Kopieren einer ganzen Arbeit und der Einreichung unter eigenem Namen (sogenanntes Vollplagiat).

Eine weitere häufige Art, wie ein Plagiat entstehen kann, geschieht durch ungenaues Arbeiten:

- Die Referenz bei Zitaten, Paraphrasen oder Zusammenfassungen fehlt.

- Eine Quelle wird im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt.

Achten Sie deshalb darauf, immer sorgfältig zu arbeiten und die oben aufgeführten Punkte zu prüfen, bevor Sie den Text einreichen.

Ein Abbildungsplagiat liegt vor, wenn eine Abbildung, Grafik, Darstellung, Fotografie etc. übernommen wird, ohne auf die Originalquelle zu verweisen und ohne diese im Text anhand der Kurzreferenz und im Literaturverzeichnis auszuweisen.

Tipps zur Vermeidung

- Verweisen Sie immer mit einer Referenzangabe im Text und der vollständigen Quellenangabe im Literaturverzeichnis auf das Original.

- Weisen Sie auch darauf hin, wenn es sich um Ihr eigenes Werk handelt. Dies kann wie folgt geschehen:

Bsp.: Grafik vom Autor, eigene Fotografie etc. - Wenn Sie sich von einer Abbildung haben inspirieren lassen und danach eine eigene Darstellung erschaffen, weisen Sie ebenfalls auf das Original hin. Dies kann z. B. wie folgt geschehen:

Bsp. 1: Eigene Darstellung, Idee zur Abbildung stammt aus [QUELLE XY].

Bsp. 2: Eigene Darstellung, in Anlehnung an … - Wenn Sie an Ihrer Doktorarbeit oder an einer Publikation für eine Zeitschrift arbeiten und eine Abbildung aus einer Quelle übernehmen möchten, benötigen Sie hierfür zwingend eine schriftliche Einwilligung. Um diese einzufordern, kontaktieren Sie den Verlag, bei dem die Quelle erschienen ist. Viele Verlage haben entsprechende Formulare aufgeschaltet. Sollte der Verlag Ihnen die Bewilligung aufgrund nicht vorliegender Rechte nicht geben können, kontaktieren Sie die Autorin bzw. den Autor der Originalquelle. Im Fall eines negativen Bescheids dürfen Sie die Abbildung auf keinen Fall nutzen, da dies eine Verletzung des Copyrights bedeuten und schwerwiegende Folgen haben würde. Dies betrifft im Original übernommene oder modifizierte Abbildungen (siehe auch externe Seite Bundesgesetz über das Urheberrecht).

Creative-Commons-Lizenzen ermöglichen eine eingeschränkte Nutzung von Werken Dritter. Ausführliche Informationen zu den CC-BY-Lizenzen finden Sie im Handbuch der Research Collection, der Publikationsplattform der ETH Zürich.

Man spricht von einem Plagiat, wenn bereits bestehender Code übernommen wird, ohne auf diesen zu verweisen. Dies betrifft auch Code, der Open Access verfügbar ist.

Tipps zur Vermeidung

- Machen Sie auch bei Code eine Referenzangabe im Text und führen Sie die vollständige Quelle im Literaturverzeichnis auf.

- Wenn Sie bereits vorhandenen Code mit eigenem Code erweitern oder ergänzen, weisen Sie innerhalb Ihres Codes in einer Anmerkungszeile auf die Originalquelle hin. Sie können die kompletten Referenzangaben auch in einem begleitenden Readme-File festhalten.

Je nach Disziplin kommen fächerspezifische Regeln zum Einsatz, wie mit Code aus einer anderen Quelle umzugehen und wie er zu zitieren ist. Ihre Betreuungsperson weiss bei Unsicherheiten Rat.

Der vollständige Inhalt, also die Idee einer Quelle, wird zwar in eigenen Worten verfasst, es wird aber nicht auf die Originalquelle verwiesen und es werden auch keine anderen Quellen benutzt.

Tipps zur Vermeidung

- Wenn Sie eine Quelle mehrfach nutzen, führen Sie diese auch mehrfach auf.

- Es sollten zusätzlich auch andere Quellen hinzugezogen werden.

- Am besten vermeiden Sie das Ideenplagiat, in dem Sie einen Punkt der Hauptquelle herausziehen und diesen untersuchen. Ihre Argumentation stützen Sie dabei mit anderen Quellen. So ändert sich der Fokus der ursprünglichen Quelle, und anhand der zusätzlichen Quellen wird die Arbeit zu einer neuen, selbständigen Arbeit.

Der Inhalt einer eigenen, bereits publizierten Seminar- oder Abschlussarbeit oder ein Zeitschriftenartikel wird für eine andere Arbeit übernommen, ohne dass dies deklariert wird. Als «publiziert» gelten alle schriftlichen Arbeiten, die im Lauf des Studiums eingereicht werden.

Tipps zur Vermeidung

- Die gute Nachricht: Sie dürfen Informationen aus bereits publizierten Arbeiten wieder verwenden.

- Geben Sie an, dass Teile des Inhalts bereits in einer wissenschaftlichen Arbeit oder einem Journal-Artikel publiziert worden sind, inkl. Verweis auf Titel der Arbeit, Universität und Abgabedatum bzw. Angaben zum Journal.

- Dies gilt auch für Grafiken, Illustrationen, Fotografien etc.

Je nach Fachgebiet wird der Verweis auf eigene, bereits publizierte Inhalte unterschiedlich gehandhabt. Klären Sie deshalb mit Ihrer Betreuungsperson ab, wie Sie vorgehen müssen.

Die gesamte Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit, inkl. Gliederung (Titel und Untertitel) bis und mit des kompletten Literaturverzeichnisses, wird eins zu eins übernommen. Wissenschaftliche Arbeiten in technisch-naturwissenschaftlichen Fachgebieten zeichnen sich bekanntlich dadurch aus, dass sie einen «uniformen» Aufbau haben wie:

- Inhaltsverzeichnis

- Abstract

- Einleitung

- Methoden und Materialien

- Resultate

- Diskussion

- Literaturverzeichnis

- Anhänge

Diese «Strukturen» stellen kein Problem dar. Alles jedoch, was über diese «normierte» Struktur hinaus geht, ist individuell, weshalb es problematisch sein kann, wenn offensichtlich fremde Strukturen übernommen werden.

Tipps zur Vermeidung

- Orientieren Sie sich nicht an der kompletten Struktur einer Quelle, sondern an deren Inhalt und ziehen Sie die für Ihre Arbeit benötigten Informationen daraus. So laufen Sie nicht Gefahr, eine fremde Struktur oder Idee zu übernehmen.

- Ziehen Sie mehrere Quellen zur Stützung Ihrer Argumentation und für den Forschungsüberblick hinzu.

Ein fremdsprachiger Text wird übersetzt, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Übersetzung handelt. Auch der Verweis auf die Originalquelle fehlt.

Tipps zur Vermeidung

- Kennzeichnen Sie Passagen, die Sie selbst übersetzt haben und verweisen Sie auf die Originalquelle.

- Paraphrasieren Sie den Originaltext, geben Sie die Referenz im Text an und führen Sie die Originalquelle im Literaturverzeichnis auf.

Eine Autorin bzw. ein Autor benutzt eine Referenz, die sie/er in einer Quelle gefunden hat, ohne jedoch die Originalreferenz zu prüfen.

Tipps zur Vermeidung

- Konsultieren Sie immer die Originalreferenz/Originalquelle und paraphrasieren bzw. zitieren Sie direkt von dieser.

- Stellen Sie sicher, dass die Originalreferenz a) korrekt ist und b) in den Kontext der eigenen Arbeit passt.

- Wenn Sie die Originalquelle nicht finden können, schlagen Sie in der Anleitung des verwendeten Zitierstiles das Vorgehen bei «Sekundärzitaten» nach.

Was ist Allgemeinwissen?

Als Allgemeinwissen gilt Information, die in mindestens fünf vertrauenswürdigen Quellen öffentlich zugänglich und weder neu, kontrovers noch ungewöhnlich ist. Hier zwei Beispiele:

- Einstein studierte an der ETH Zürich.

- Der Zweite Weltkrieg endete 1945.

Auch in den jeweiligen Fachgebieten gibt es Allgemeinwissen. Hier spricht man in der Regel von Wissen, welches im ersten Basisjahr des Studiums angeeignet wird. Das Allgemeinwissen vergrössert sich im Laufe des Studiums, weshalb in einer Bachelorarbeit mehr referenziert oder gar zitiert werden muss als in einer Master- oder Doktorarbeit.

Das Problem mit dem Allgemeinwissen im wissenschaftlichen Schreiben ist, dass es keine klare Grenze gibt, was als solches gilt und was nicht. Im Zweifelsfall überlegen Sie sich, wer Ihre Arbeit lesen wird – Kolleginnen und Kollegen mit vergleichbarem Wissensstand sollten dasselbe Allgemeinwissen haben wie Sie. Sind Sie trotzdem unsicher, haben Sie zwei Möglichkeiten, wie sie weiter vorgehen können:

- Sie fragen Ihre Betreuungsperson, ob es sich um Allgemeinwissen handelt.

- Sie zitieren die Quelle. Es ist nie falsch anzugeben, woher eine Information stammt.

Direktes Zitat

Von einem direkten Zitat ist die Rede, wenn Inhalt aus einer Quelle eins zu eins übernommen wird – inklusive veralteter Formen der Rechtschreibung oder Schreibfehler.

In folgenden Fällen bietet es sich an, ein direktes Zitat in Ihren Text einzubauen:

- Ihre Argumentation wird durch das Anfügen eines wichtigen Belegs entscheidend gestützt.

- Der exakte Wortlaut ist entscheidend.

- Eine Expertin oder ein Experte macht eine bestimmte Aussage und Sie möchten unterstreichen, dass Sie diese wahrgenommen haben.

- Eine Autorin oder ein Autor bringt etwas genau auf den Punkt und Sie können es in eigenen Worten nicht besser sagen.

- Ihr Text gewinnt dadurch stilistisch.

- Bei Definitionen und Normen

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für ein direktes Zitat, bei dem APA 7th angewendet worden ist:

Aus strategischer Perspektive ist es für uns als Hochschulbibliothek entscheidend, dass generative KI nicht als komplett neues Thema betrachtet wird, sondern wie Kapitel 1 erläutert als eine methodische Erweiterung der bibliotheksgenuinen Informationskompetenzen, weil die Förderung von Informationskompetenz “[…] eine unbestrittene Aufgabe von wissenschaftlichen Bibliotheken […]” (Schoenbeck, 2024, S. 59) ist.

Eintrag im Literaturverzeichnis zu diesem direkten Zitat:

Schoenbeck, O. (2024). Informations- und Medienkompetenz fördern. In W. Sühl-Strohmenger & I. Tappenbeck (Hrsg.), Praxishandbuch Wissenschaftliche Bibliothekar:innen (S. 59-68). De Gruyter Saur. externe Seite https://doi.org/10.1515/9783110790375-008

Ein direktes Zitat gehört immer in «Anführungs- und Schlusszeichen». Dabei ist zu beachten, dass es je nach Zitierregel unterschiedliche Arten von "Anführungs-" und “Schlusszeichen” gibt. Stellen Sie sicher, dass Sie die «korrekten» Zeichen verwenden.

Nebst den Anführungs- und Schlusszeichen muss am Ende des Zitats zwingend auf die Quelle verwiesen werden. Für eine bessere Lesbarkeit wird die Quellenangabe in verkürzter Form gemacht. Diese enthält folgende Angaben:

- Autorennamen (sofern im Satz nicht genannt)

- Das Jahr der Veröffentlichung der Quelle

- Seitenzahl, auf welcher das Originalzitat steht

Die vollständigen Angaben zur Quelle werden am Ende der Arbeit im Literaturverzeichnis aufgeführt. Wie die verkürzte Quellenangabe sowie das Literaturverzeichnis aufgebaut sind, hängt auch vom Zitierstil ab, der verwendet wird. Den korrekten Zitierstil zu kennen und anzuwenden, ist deshalb ein essenzieller Teil des wissenschaftlichen Arbeitens.

Längere Zitate kennzeichnen

Zitate, die länger als ca. drei Zeilen sind, werden durch Einrücken der Ränder links und rechts sowie wahlweise durch eine kleinere Schriftart und engeren Zeilenabstand hervorgehoben. Auf die Anführungs- und Schlusszeichen kann in diesem Fall verzichtet werden. Die verkürzte Form der Quellenangabe muss gemacht werden.

- Rechtschreibfehler und Hervorhebungen: Auf Rechtschreibfehler weisen Sie hin, indem Sie [sic!] verwenden. Es stammt aus dem Lateinischen und heisst «genau so». Damit zeigen Sie, dass Sie sich des Fehlers bewusst sind, dieser aber im Original tatsächlich so steht.

Bei Auszeichnungen weisen Sie in eckigen Klammern darauf hin, dass diese so im Original stehen:

Bsp.: «Der Tugend [im Original kursiv] wichtige Dinge sind volgende [sic!]:»

- Auslassungen: Wenn Sie Teile des Originals weglassen, müssen Sie dies durch drei Punkte in eckigen Klammern kennzeichnen: […]. Dies gilt, wenn Sie den Beginn oder das Ende, aber auch, wenn Sie in der Mitte einen Teil des direkten Zitates weglassen.

Bsp.: «[…] Kundenfreundlichkeit, Flexibilität der Organisation […] technologische Entwicklungen und deren konzeptionelle Umsetzung.»

- Ergänzungen: Um ein Originalzitat in den eigenen Satz einzufügen, müssen gegebenenfalls grammatikalische Ergänzungen gemacht werden. Diese müssen ebenfalls in eckigen Klammern stehen:

Bsp.: Auf die Einführung der parlamentarischen Monarchie im Deutschen Reich am 30. September 1918 folgte mit den Worten Michael Horns eine Phase der «[…] fortschreitende[n] Erosion des monarchischen Prinzips».

Beispiel aus dem Kompass Geschichtsstudium, Version vom 12. Februar 2024, externe Seite https://www.hist.uzh.ch/de/studium/geschichte-studieren-in-zuerich/studienrelevante-dokumente/kompass.html

In gleicher Weise können kurze Ergänzungen zum besseren Verständnis des Zitats eingefügt werden.

Bsp.: [Text, Anmerkung des Verfassers]

Ist das Originalzitat in einer anderen Sprache als Ihr Text, müssen Sie das direkte Zitat in der Originalsprache wiedergeben. Die Übersetzung ergänzen Sie in einer Fussnote – übrigens auch, falls Sie sonst keine Fussnoten verwenden. Denken Sie daran zu erwähnen, ob die Übersetzung von Ihnen oder von einem generativen KI-Tool stammt.

Bei einem Sekundärzitat handelt es sich um ein Zitat, das ein anderer Autor in dessen Text wiedergibt. Wenn Sie genau dieses Zitat ebenfalls nutzen möchten, gehen sie wie folgt vor: Suchen Sie das Original und prüfen Sie, ob das Zitat korrekt ist und ob es vom Autor im textlichen Kontext richtig verstanden wurde. Wichtig ist auch, dass das Originalzitat in den Kontext Ihrer Arbeit passt. Falls ja, sollten Sie das Originalzitat zitieren. Können Sie das Originalzitat nicht finden, folgen Sie im Leitfaden des von Ihnen angewendeten Zitierstils der Vorgehensweise zu Sekundärzitaten.

Paraphrasieren

Paraphrasieren ist die Methode, welche Sie vorwiegend beim Schreiben Ihrer Einleitung benötigen, in der Sie einen Überblick über den Stand der Forschung geben. Dies dient dazu, Ihre Arbeit im wissenschaftlichen Kontext zu verorten: Sie zeigen auf, was andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem bestimmten Gebiet geleistet haben, machen deutlich, wie Ihre Arbeit in den wissenschaftlichen Kontext passt und weshalb sie für die Forschung wichtig ist. Indem Sie paraphrasieren, können Sie elegant Ideen und Gedanken von anderen borgen – eine legitime Vorgehensweise beim wissenschaftlichen Schreiben.

Eine Paraphrase ist die sinngemässe Wiedergabe eines fremden Textes in eigenen Worten. Informationen und Ideen werden also auf neue Art und Weise formuliert, der Sinn des Originaltextes wird jedoch beibehalten und es werden keine Informationen hinzugefügt, die nicht im Originaltext stehen. Relevante Informationen dürfen aber auch nicht einfach weggelassen werden.

Prüfen Sie bei mittels generativen KI-Tools erstellten Paraphrasen, ob der Inhalt korrekt wiedergegeben wurde und ob die Kernaussagen dem Original entsprechen.

Die Paraphrase muss, genau wie das direkte Zitat, durch das Angeben der Quelle am Ende der Paraphrase gekennzeichnet werden. Auch hier genügt meist eine verkürzte Angabe, welche so notiert ist, dass die Leserin und der Leser im Literaturverzeichnis die vollständige Quellenangabe finden. Wie diese aussieht, hängt vom Zitierstil ab, den Sie zwingend kennen müssen, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben.

Damit Sie eine gute Paraphrase schreiben können, sollten Sie während des Leseprozesses unbedingt Notizen zum Gelesenen machen. Notieren Sie Schlüsselwörter oder feste Begriffe, die Sie in der Paraphrase verwenden werden.

Übrigens empfiehlt es sich, einen Satz oder Abschnitt mehr als einmal zu lesen, bevor die Paraphrase geschrieben wird. Dadurch setzen Sie sich intensiver mit dem Gelesenen auseinander, was Ihnen hilft, den Inhalt eines Textes noch besser zu verstehen.

Damit Sie nicht zu nah am Original bleiben, hilft es, wenn Sie die Satzstruktur komplett anders aufbauen. Stellen Sie zum Beispiel ein Schlüsselwort, welches im Original am Schluss des Satzes vorkommt, an den Anfang. Somit müssen Sie unweigerlich den Satz anders aufbauen. Weiter können sie Synonyme benutzen, um dasselbe in anderen Worten auszudrücken.

Ebenfalls hilfreich ist es, wenn eine Paraphrase mit einleitenden Worten zu beginnen. Das kann in etwa so aussehen:

Das «Ankündigen» einer Paraphrase in dieser Art hilft auch der Leserin und dem Leser, zwischen Ihren und den Ideen anderer zu unterscheiden, was beim wissenschaftlichen Schreiben essenziell ist.

Hier ein Beispiel für eine Paraphrase:

Originaltext

The principles of designing out waste and pollution, keeping products and materials in use and regenerating natural systems is defined as the circular economy (Macarthur, 2020).

[AE, Academic Englisch UK, exercise 5: externe Seite https://academic-englishuk.com/improve-your-paraphrasing-skills/ [konsultiert am 18.12.2024].

Und hier folgt eine mögliche Paraphrase:

Macarthur (2020) defines the circular economy as the method of eliminating waste and pollution, the continual use of resources and the restoration of physical and biological materials.

[AE, Academic Englisch UK, exercise 5: externe Seite https://academic-englishuk.com/improve-your-paraphrasing-skills/ [konsultiert am 18.12.2024].

Falls Sie das Paraphrasieren üben möchten, geben Sie einfach «Übungen Paraphrasieren» in eine Suchmaschine ein. Empfehlenswerte Websites sind etwa:

Sorgfältiges Arbeiten geht über alles

Notieren Sie bereits während des Lesens folgende Angaben:

- Vollständiger Titel inkl. Untertitel

- Erscheinungsjahr der Quelle

- Seitenzahlen im Fall eines Artikels

- Vollständiger Name der Autorin bzw. des Autors (Vor- und Nachnamen)

- Dokument, in dem sich der Artikel befindet, inklusive Name des Verlags und Verlagsort

- Titel der Zeitschrift, inklusive Ausgabenummer und Jahr, Verleger und Verlagsort

- Bei elektronischen Ressourcen: den DOI (permanenter Link) oder URL und das Datum des letzten Zugriffs

- Bei Code: Datum des letzten Zugriffs und URL sowie Angaben zur Autorin bzw. zum Autor.

- Bei generativen KI-Tools: die Prompts und das Datum, wann diese erstellt worden sind.

- Vollständige Angaben des benutzten generativen KI-Tools, inkl. Version und Datum des letzten Zugriffs und Verwendungszweck

Stellen Sie sicher, dass Sie all diese Informationen zu den von Ihnen benutzen Quellen von Beginn an sorgfältig festhalten. Ein Literaturverwaltungsprogramm wie z. B. Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi oder Bibtex hilft Ihnen, die richtigen Informationen zu sammeln und den Überblick zu behalten.

Cite Them Right

Für detaillierte Informationen rund um das Thema Zitieren, Paraphrasieren und vor allem auch zu Zitierstilen konsultieren Sie bitte externe Seite Cite Them Right. Die von der ETH Zürich lizenzierte Plattform bietet vertiefte Informationen rund um das Thema Zitieren und führt die Zitierstile auf, die fächerübergreifend am häufigsten angewendet werden. Ausserdem finden Sie Angaben, wie in den verschiedenen Zitierstilen Output von generativen KI-Tools zitiert werden muss.

externe Seite Kurze Anleitung zum Gebrauch von Cite Them Right

Weiterführende Literatur

Viele Universitätsbibliotheken haben umfangreiche Informationen zum Themenfeld «Plagiat, Zitieren und künstliche Intelligenz» zusammengestellt, beispielsweise:

- Harvard University, Massachusetts, USA

externe Seite Artificial Intelligence for Research and Scholarship - Research Guides at Harvard Library - University College London, UK

externe Seite References, citations and avoiding plagiarism - Guides and databases at University College London, Global - Technische Universität München, Deutschland

externe Seite Zitierleitfaden | Universitätsbibliothek der TUM - University of Sheffield, UK

externe Seite Generative AI literacy - Generative AI literacy - Library Guides at University of Sheffield

- University of Toronto, Kanada

externe Seite Why Cite? - Citing Sources / Create Your Bibliography - Research guides at University of Toronto